カバーは眠るための、もうひとつの皮膚といえます

「カバー?汚れないなら何でもいいじゃない」

「カバーをかけるから布団の生地は何でもいいじゃない」

実はカバーの種類によって寝心地は大きく変わるのです。インテリア的には柄も大切ですが、睡眠的には素材で選びたいものです。

布団や布団の側生地とカバーの相性について、あまり語られていないようなので一筆入れてみようと思いました。

カバーは生地の織り方で風合いが異なります

ブロード(平織)

一般に流通するカバーのほとんどが、ブロードとよばれる平織です。カバーの生地=ブロードと覚えておいた方がいいぐらいです。

40番手という糸の太さが最もポピュラーで、30番手ぐらいの、少し地厚のカバーもあります。とりあえず1枚ということであれば、ブロードのカバーを使いましょう

眠りのプロショップSawadaのベーシックで形態安定仕上げて使いやすいスーパーソフトカラーは綿100%40番手のブロードです。(在庫限りで終了となります。2026.1)

サテン(朱子織)

光沢があって、つるっと柔らかいのがサテンとよばれる朱子織の生地を使ったものです。柔らかい風合いをお好みの方にはおすすめです。40番手のサテンは少し重いので、60番手以上で選ぶのがいいでしょう。

眠りのプロショップSawadaで一番人気なのは80番手のスーピマ超長綿を使ったSTN80 スーピマサテンです。

サテンの中には、ジャガード織機(紋織)で地紋があるジャガードサテンもありますが、最近ではあまりお目にかかりません。

ガーゼ

基本的には平織の一種といえます。40~80番手の綿糸をブロードより1/2~2/3ほど打込み(経糸緯糸の本数)が甘く織られてたものです。

一重織り、二重織りと織り方によって厚みが異なります。中には三重織りもありますが、生地が重くなりすぎますので、一重織りと二重織りがほとんどです。

風合いが柔らかいので、ソフトなタッチを好まれる冬に人気の素材です。打込みが少ないため、洗った後の縮みが大きめであることがデメリットです。

眠りのプロショップSawadaでは80番手のオーガニックコットンを使った一重ガーゼと二重ガーゼが、非常に軽く仕上っていて人気です。

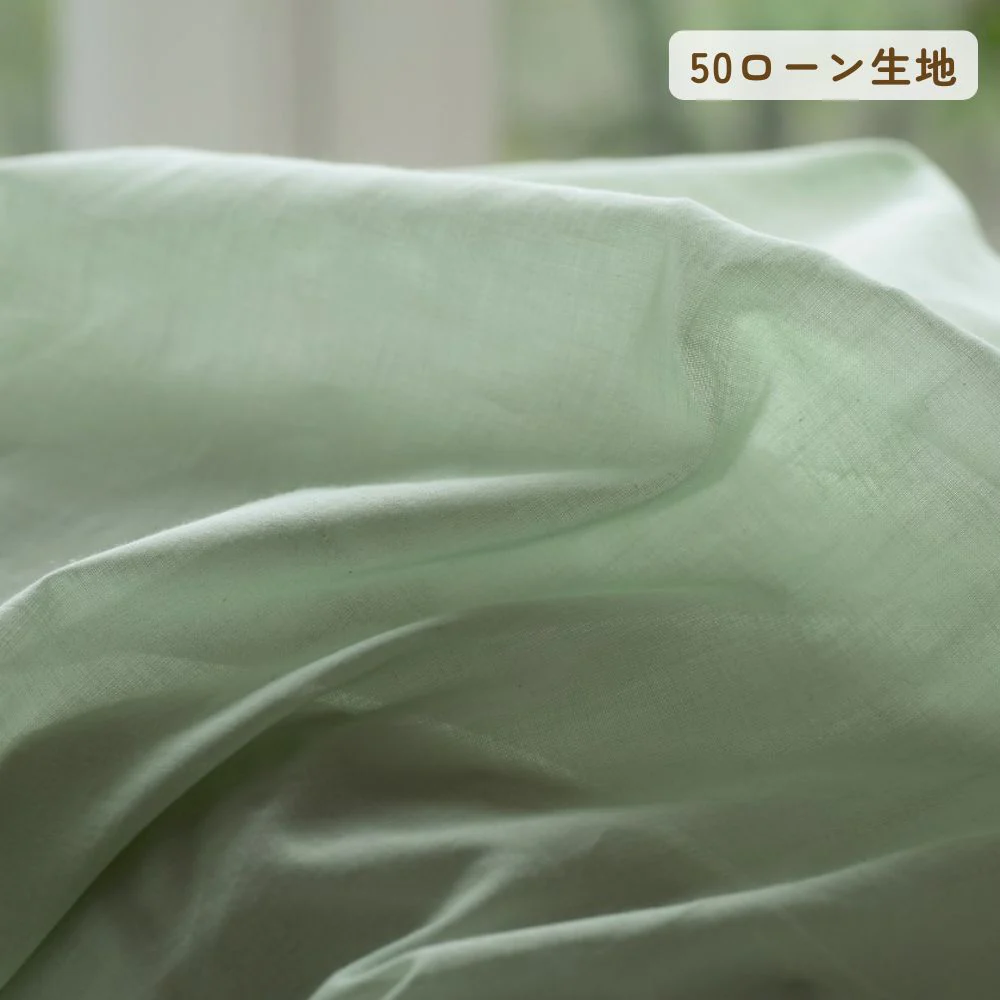

ローン

ローンも綿の平織生地の一種です。50番手以上の細番手の糸を平織で織り上げます。ブロードよりはさらっと軽い風合いが特徴で、ブラウスなどにも使われるような透け感のある薄手の軽量生地です。

春から夏にかけて、通気性が良く乾きも速いのでおすすめです。

リバティプリントで知られる、ロンドン・リバティのタナローンは極上の綿糸を使って軽く織り上げられた有名な生地です。

眠りのプロショップでは60番手、80番手、100番手のローン生地のカバーを揃えています。

ニット(ジャージー)

主にヨーロッパで人気で使われる素材です。伸縮性があり、カバーがずれにくいという特徴をもっています。

冬向けの起毛素材

冬向けに、ニット素材を起毛して暖かい食感で仕上げたものです。少し重くなりますが毛布の代りにもなる素材です。ポイントは綿起毛を選ぶこと。ポリエステル素材の起毛は暖かいのですが、吸湿性が得られません。

在庫わずかですが、カシミヤニットを使ったカバーがあり、保温性と肌触りの良さは抜群です。

綿織物を起毛したフランネル生地もありますが、日本ではあまり流通していません。

カバーやシーツの素材によって気持ちよさが異なります。

木綿(コットン)

今日、カバーのほとんどは綿生地です。綿は吸湿性が高く、洗うのも楽なので広く使われています。エジプト、インド、アメリカなどの大産地を始めとして世界中で栽培されています。

カバーに使われるのは40番手が一般的ですが、超長綿を使ったより細い60番手、80番手、100番手などのカバーがあり、より軽く、より柔らかくなります。

糸番手とは、糸の太さを表わす数字で天然素材は数字が大きいほど細くなります。綿番手と麻番手では同じ数字でも異なります。ウールなどではメートル番手を使います。

デニールは合成繊維の糸の太さを表わす数字で、こちらは逆に数字が大きいほど太くなります。

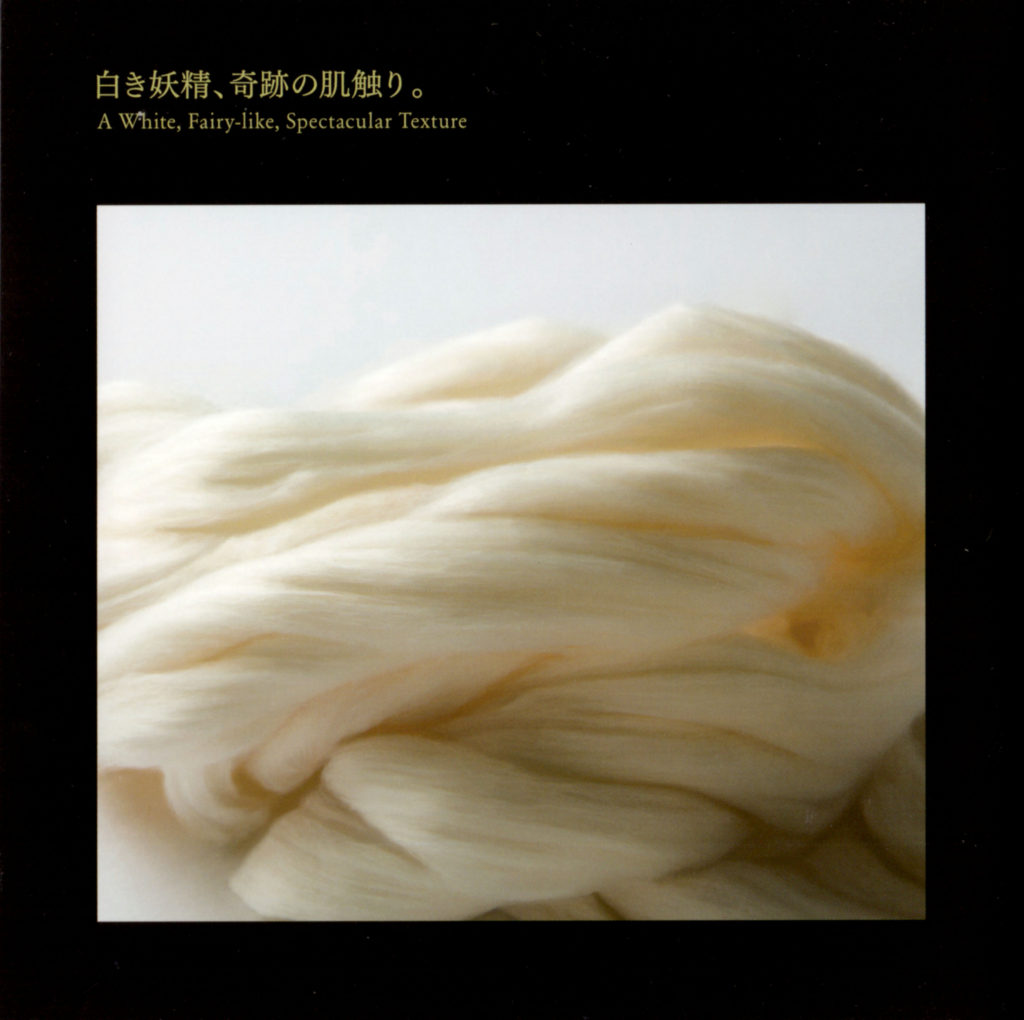

超長綿(海島綿・スビン綿等)

綿の中でも超長繊維(繊維長1インチ3/8以上)を超長綿と呼び、極めて希少価値が高いように説明されていますが、60番手以上の上質のコットンであれば、超長綿は当たり前と考えた方がいいでしょう。

最高級の海島綿、その遺伝子を使ったスビン綿などはシルクと間違えるほど光沢があり柔らかな風合いに仕上りますが、その分コストも上がります。かつては、エジプト綿が良いなど、産地による差がありましたが、品種改良により、産地の差というよりも、栽培体制の方が重要視されるようになりました。

オーガニックコットン(無農薬有機栽培綿)

綿花の栽培には大量の農薬や枯れ葉剤などが使われます。全世界で綿花栽培の耕作面積は2.5%ですが、そこに使われる殺虫剤は15.7%、農薬使用量は6.8%と群を抜いています。

オーガニックコットンは農薬を使わずに栽培されるので、安心して使える素材です。

環境にうるさいヨーロッパでは、オーガニックコットンを使うのが当たり前になってきました。

今日ではGOTSという世界的なオーガニック繊維の基準ができています。

木綿と他の繊維との混紡

木綿はさまざまな素材と混紡して使われます。機能の補完をするためですが、その一方で良質の綿を使うことが少ないため、風合いの良い生地が得られるかというと疑問です。

綿50%麻50% といった麻素材との混紡の場合は、低品質の麻原料を糸にするために混紡するケースが多くみられます。

綿50%絹50%などの絹との混紡は耐久性の低い絹を、綿を混紡することで生地に耐久性を持たせる為に使われることが多いです。

綿50%ポリエステル50%など合成繊維との混紡は、ウォッシャブルにするなどサイズを安定させたり、乾きを早くするために、「ノーアイロン」としてカバーでは白カバーの時代に普及しました。一方で綿の良さは落ちるので、今日ではレーヨンやリヨセルなど再生セルロース繊維や合成繊維を加えた、高機能素材として使われることが多いです。

麻(リネン麻・ラミー麻・ヘンプ)

麻は吸湿発散性の良い素材で、乾きが早くさらっとしています。ヨーロッパではリネン麻が、日本ではラミー麻やヘンプが主に使われてきました。

「ベッドリネン」は本来はリネン麻のシーツ等を指す言葉ですが、今日ではベッドに使うカバー、シーツ一般を表わす言葉になっています。

リネンは汚れが付きにくいため、ベッドシーツだけでなく、ナプキンやクロスなどのテーブルリネンにも使われてきました。

麻は熱伝導性が良いために、熱の籠もりがすくなく夏に向いた素材と云われます。ただ、60番手(麻番手)以上の極細の生地であれば、オールシーズン使うことができます。

絹(シルク)

絹は皮膚に最も近いアミノ酸(セリシンとフィブロイン)でできているため、肌に一番優しい繊維と云われます。古来から使われてきた高級素材でカバーにも使われてきました。

絹の最大の弱点は耐久性です。ラブに家庭洗濯することができないのと、生地の強度が弱く、縫い目から裂け易いので、取扱いに注意が必要です。

カバーやパジャマにはシルクサテンを使ったものが比較的に多いのですが、滑りやすいのと、パジャマなどは汗でへばりつきやすい傾向があり、使いやすい素材とは云いにくいです。

個人的にはシルクニットがベストと考えています。本当に肌に優しいカバーになります。

カバーのサイズについての考察

掛布団カバーの場合

しばしば「カバーがゆったりと余ってしまって困る」という声をお聞きします。掛布団の場合カバーは8ヶ所のひもやホックで布団からずれないようにするのが一般です。

羽毛布団の標準的なサイズは150×210cmです。通常は側生地を155×220cmぐらいに仕上げて、羽毛を入れて150×210cmの表示にするのですが、羽毛の入れ方とキルティングの方法によっては、羽毛が膨らみすぎて、実質的に140~145×190~195cmぐらいの実寸しかないことがしばしばあります。

一方でカバーも洗濯を繰り返すと縮みます。一般的なJISによる収縮率では2~3%ぐらいが多いのですが、5%以上は縮んできます。210cmで5%縮んだら200cmになります。7%縮んだら195cmです。

このように洗濯による収縮も考える必要があるため、現在ではカバーは仕上げサイズで150×210cmに仕上げるのです。カバーを選ぶときは、襟元に布団にくくるひもやホックがあるものを選びましょう。

敷布団カバーの場合

敷布団カバーはもっとやっかいです。シングルの敷布団の一般的なサイズは100×210cmで、敷布団カバーの標準サイズは105×215cmになっています。基本的にはこれで問題ないように思われるのですが・・・

敷布団はサイズが伸びる、もしくは、固わたでサイズが固定化される

ビラベックなどの羊毛100%の敷布団は使用しているうちに伸びます。敷布団カバーを使っていない場合、表示で100×200cmの羊毛敷布団は使用していると100×210cmぐらいになることは多くあります。このような場合は、最初はかなり余りますが、105×215cmぐらいのカバーにした方が無難です。

一方固わた入りの敷布団の場合は210cmぴったりにつくられていると、敷布団の厚みがありますから、カバーが5cm余分に作られていたとしても、新品の状態で余裕がありません。

洗濯しているとカバーは縮むため、どこかでカバーが掛かりにくくなる可能性が高いのです。ベッド用のシーツはともかくとしても、ファスナーを使う包布式の敷布団カバー選びは重要です。

敷布団カバーには洗っても縮みが少ない、形態安定タイプのカバーを選ぶのが無難です。

ピロケース(枕カバー)の場合

かつては枕のサイズは 35×50cm 43×63cm 50×70cmがほとんどでした。ピロケースもそれぞれのサイズに合わせたものが作られてきました。

ところが今日ではさまざまなサイズの枕が出回っています。しかも枕は数センチ~10センチぐらい厚みがあるのが一般的なので、43×63cmで8cmの厚みのある枕には、最低でも50×70cmサイズのピロケースが必要です。

一方、横向き寝時の巾を確保するために、43×63cm→43×70cmが増えてきました。

さまざまなサイズの枕に合うように考えられたのが封筒式です。当店の場合は45×90cmにしています。封筒式であれば、サイズの大小をある程度調整して対応できるからです。