良いマットレスを買ったとしても、何年か経つと腰の部分がへたってしまうことがしばしばあります。そうすると腰が落ち込み、寝姿勢が崩れて腰痛などの原因になります。

マットレスを快適に長く使う=長持ちさせるにはどのような視点で選ぶことが大切でしょうか?

結論:

1:多層構造で体圧を分散させ、

2:硬さの調節ができる構造で、

3:素材密度がしっかりしたものを選ぶ

最初に敷寝具・マットレス選びの基礎を学ぼう

リクツだけで快適な睡眠は得られませんが、リクツを無視してマットレス選びをすることはできません。大きく3つ(詳しく6つ)のポイントを理解することが大切です。それは ①背骨を正しく支える寝姿勢 ②適度な反発と体圧分散の確保 ③快適な温湿度33℃50%のキープすることです。

詳しくはこちらを参照してください

1:一枚ものに頼らない-何層かに分けて変形圧力を分散させる

最近のマットレスは30~40cmへと中身の構造が何層にも複雑になったものが増えています。しかし、どうやってもマットレスはへたるもの、一枚もののマットレスは一部分がへたってしまうと手の打ちようがありません。どれほど良いマットレスでも、1枚で解決するというのは、結構リスクが高いのです。

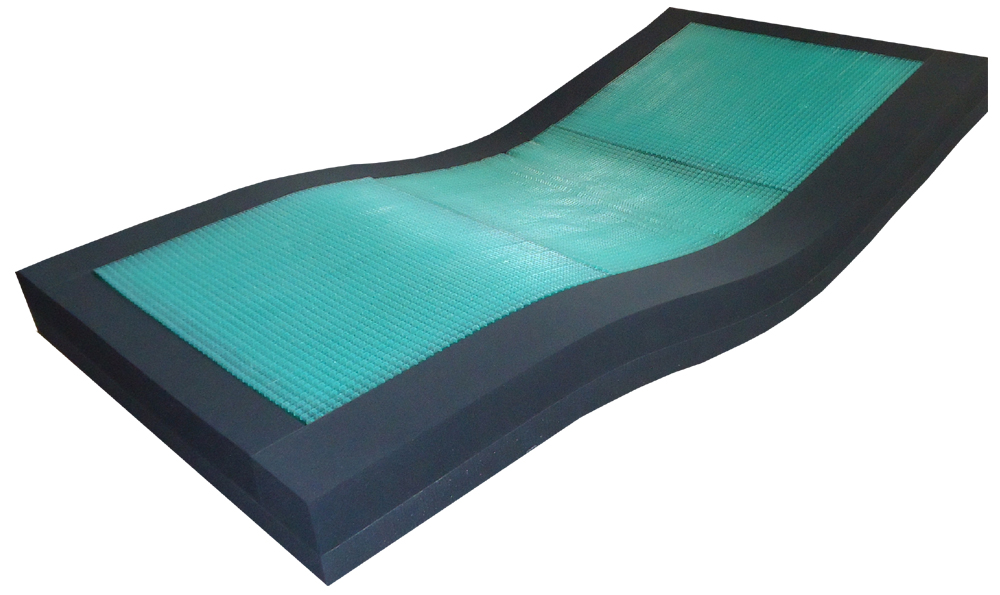

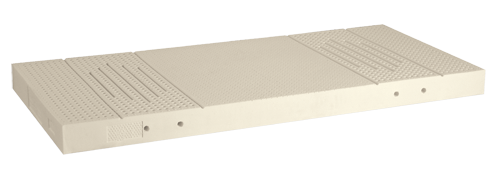

これはヒュスラーネストのマットレスですが、このように一枚ものではなく、ウッドスプリングなども含めて、多層構造でそれぞれが分散して体圧を支えるようにすれば、長持ちしやすくなります。長く使っていて一部がへたってもその分だけ取り替えができる、構造的にローテーションができる、などの工夫がされているとなお良いでしょう。

2:購入後に硬さの調節ができれば、失敗のリスクは少ない

通常マットレスは購入した後に硬さを調節することはできません。へたってしまっても対応がしにくいのです。

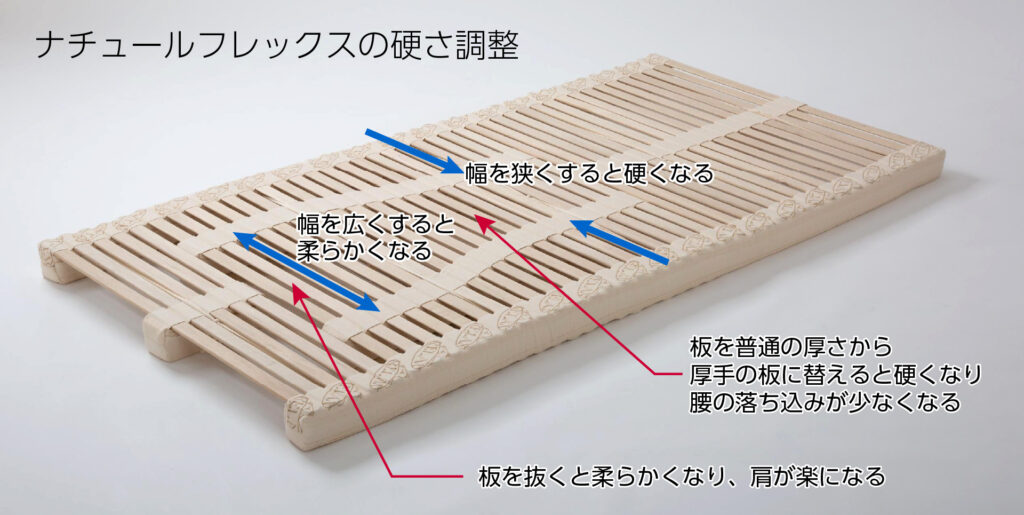

ウッドスプリングを組み合わせると部位の硬さを調節することができるので、後から調節ができるため、失敗のリスクが少なくなります。

ジェルトロンマットレスのように肩・腰・脚のパーツを交換できるタイプであれば、劣化した部分だけを取り替えすることで長く使えます。

Buran-Type1マットレスのように、3分割してローテーションできれば、より長く使うことができます。

3:素材の密度が高いものはへたりにくい

ウレタン素材には高反発・低反発といろいろありますが、上質なウレタン素材は密度が高く、その分へたりにくくなります。軽いウレタンマットレスは密度が低いため、へたりやすくなります。ウレタンの硬さを表すニュートン(N)と、ウレタン密度(kg/m3)は別のものですから、硬ければ密度が高いという訳ではありません。

ラテックスフォームはウレタンよりも密度が高いため、重量はありますが、へたりにくい素材です。

へたらないマットレスはない、という事実から始めよう

かつて日本のマットレスは非常に硬かった時期があります。硬いほど腰の落ち込みが少なく健康に良いとされてきたのです。通常のスプリングマットの上にコンパネを敷いて普通の布団を敷くという例も少なからずありました。

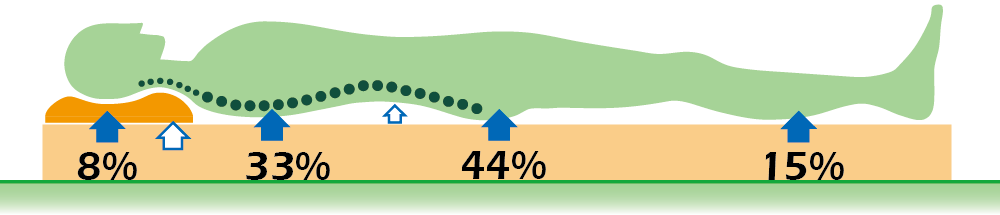

マットレスには全体重が1日6~7時間かかります。そのストレスたるや非常に大きく、当然のことながらマットレスがへたるのは、ある意味当たり前のことです。特に臀部には体重の44%の負荷がかかるため、もっともへたりやすい部分です。

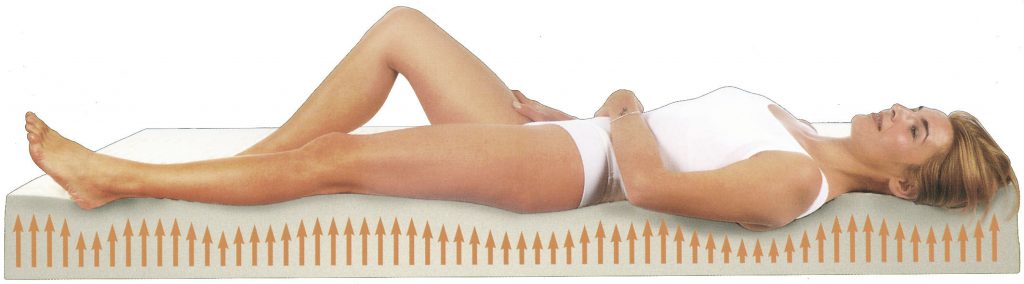

硬いマットレスだと、身体の出っ張ったところに負荷がかかるので、下図のように体圧分散を考えたマットレスが増えてきました。しかしながら、体型に合わせてある程度変形するマットレスは、変形量が多く、どうしてもへたりが多く出てしまいます。

世の中には××年保証といって、長期間使用できるかのように説明するマットレスもありますが、実際は保証の年数だけ長く使えるわけではありません。

JIS のウレタンやマットレス耐久試験とへたりにくさの関係

マットレスメーカーには8万回(あるいは16万回)の耐久テストの結果を示して、へたりにくいという説明をしているところがあります。

JIS K 6400-4 B法と呼ばれ50%まで圧縮して変形量を復元率として表します…が、マットレスに使われるようなウレタンフォームは98%以上の成績を収めます。実際の耐久性はこの数字通りにはいきません。変形量は少なくても、硬さの低下が起こるからです。K6400-4 A法だと硬さの低下率が判るのですが、あまり行われていません。

もう一つJIS S 1102というマットレスの耐久性試験もありますが、これもほとんどのマットレスはパスするレベルです。

試験結果と実際の使用感には乖離がありますので、この数値から何年使えるというには無理があります。そもそも体重50kgの人と、体重80kgの人とでは当然80kgの方がへたりが早いことは言うまでもないでしょう。

マットレスの素材による、へたりやすさの違い

金属コイルスプリングはへたりにくが、複合化した上層部がへたる可能性がある

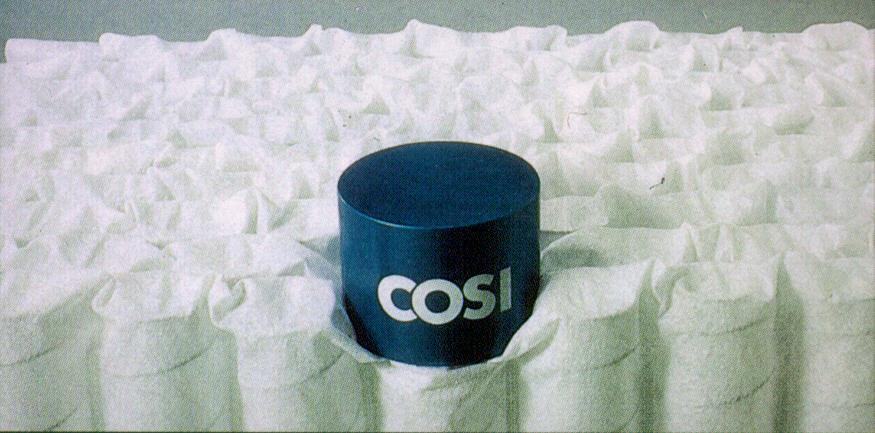

金属コイルのスプリングマットレスはおおざっぱにいえば一体型のボンネルコイルと独立型のポケットコイルの2種類ありますが、基本的に金属コイルのスプリングはへたりにくく、長く使える素材なのです。

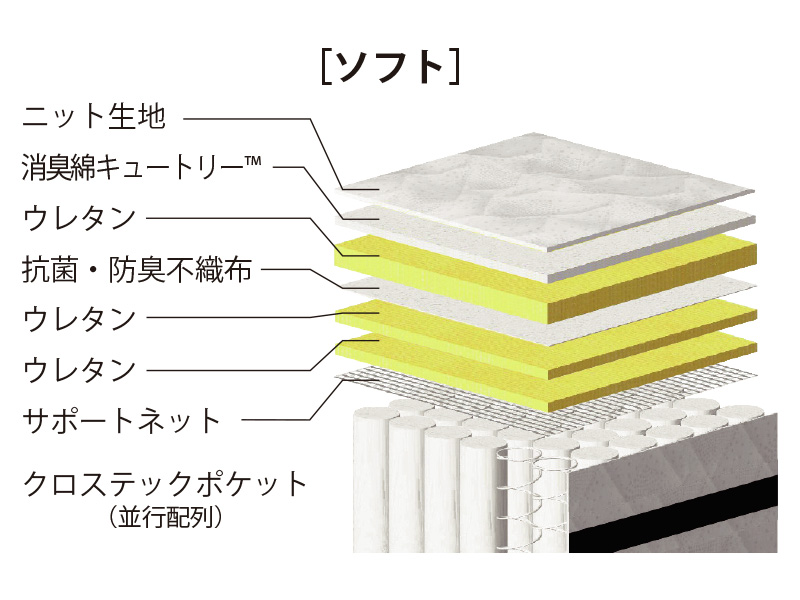

ところが、最近の金属コイルのマットレスはポケットコイルをベースにして、ウレタンなどの層を10cmぐらいも重ねるような複合構造のものが増えています。オーバーレイ、トップユニットと呼ばれる、上に重ねるユニットを最初から組み込んでいるケースもあります。

このタイプのマットレスでは、上層のウレタン等が先にへたってしまい、寝心地を損ねることがしばしばあります。一体型になっているとその部分だけを交換することができないので、下のスプリングは大丈夫なのに寝心地が悪くなって回復するのが難しくなってしまいます。

ウレタン素材は硬さよりも、密度が重要

ウレタンは比較的に軽く、手頃なので幅広く使われるマットレスの素材です。低反発ウレタン、高反発ウレタンなどといわれますが、非常にバリエーションが多いのでウレタンと一口に括るには難しい素材です。

ウレタンの硬さをNニュートンで現しますが、これは耐久性にあまり意味はありません。重要なのは密度で、高密度のウレタンほどへたりにくくなります。当然ですが密度が高いウレタンはコストも高くなります。

低反発ウレタンなど変形量が多いマットレスはへたりが早い

体重や体格にもよりますが、変形量が多い低反発ウレタン等はへたりが早くなります。変形量が多いということは、圧縮された状態が長く続きます、つまり素材にストレスがかかりやすいのです。50%8万回変形させるJISの試験がありますが、実際は人の体重と熱と湿気が同時に加わりますので、試験通りになるとはかぎりません。

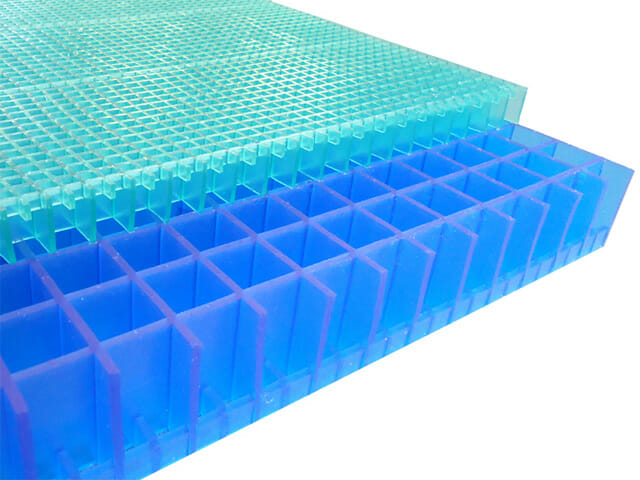

エアウィーヴ等のファイバー系の網状立方体もへたりやすい

ポリエチレンでできたエアウィーヴ、同じ製法のC-COREやE-CORE、ポリプロピレンのカルファイバーなども変形によるへたりが出やすい素材です。ブレスエアーはエラストマー等も使った複合素材のために、エアウィーヴ等よりはへたりが出にくい素材ですが、それでもウレタン素材の方がヘタリ性能は上で、使用しているとへたりが出やすくなります。

長持ちする方法1:ウッドスプリングを使い、多層構造で身体を支え、変形圧力を分散させる

変形量が多いとへたりが早くなります。変形圧力を分散させることが長持ちへの第一歩です。

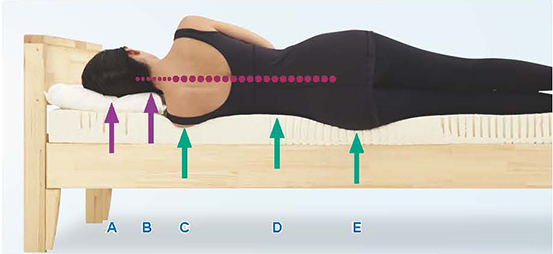

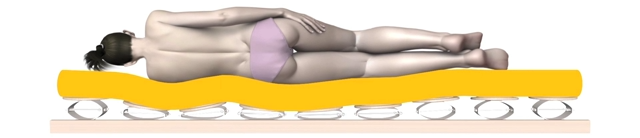

上の図は横向き寝で、変形が大きいのはCとEです。特にEお尻の部分は元の状態の半分ぐらいに変形しています。変形が大きいと、弾力性が低下しやすく、同じ体重をかけても沈む=つまりへたりがでます。

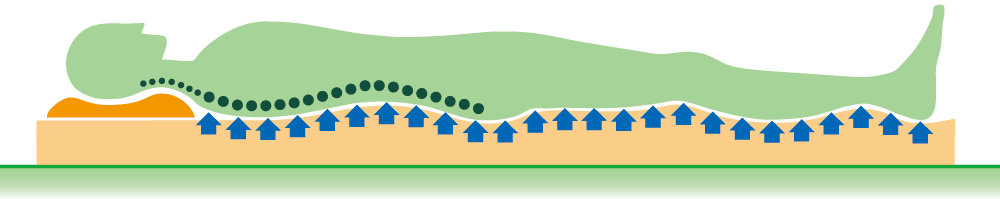

ウッドスプリングを使うと、マットレスの変形が少なくなる

解決の有効な方法としてはウッドスプリングとマットレスを組み合わせがあります。

上図はRELAX2000ウッドスプリングの例ですが、ウッドスプリングが大きく変形して身体を支えるために、上部のマットレスは変形が少なくなります。その結果、マットレスの弾性低下が少なくなる=へたりが少なくなるのです。

ウッドスプリングの多くは、硬さを調節することができるようになっていますので、使用年数とともに硬さを調節することで、寝姿勢の変化が少なくなります。

役割を分担させることで、必要なものだけを交換して長持ちを

ウッドスプリングの場合、下から ウッドスプリング・マットレス・ベッドパッド(敷ふとん)と敷寝具に必要な要素をそれぞれ役割分担するようにしています。長く使って消耗したパーツだけを交換すればいいのです。

ナチュールフレックスなどは、板を支えるサスペンションに入っているラテックスフォームを取り替えれば、新品同様の寝心地に戻ります。サスティナブルな視点からも製品づくりがなされています。

長持ちさせる方法2:パーツのローテーションや交換が可能な素材を選ぶ

一枚もののマットレスは中央部がへたったら寿命になる

多くのマットレスが一枚物です。エアウィーヴ、AiR、快圧ふとん等々・・・

密度のしっかりした素材が使えるベッド用はともかく、フロアー用は手軽に片付けることができるように、ウレタン等の軽量素材を使うケースがほとんどです。

このような一枚物を長く使い続けるとどうなるか。当然のことながら、最も重量がある臀部に負荷がかかり、へたりが進行します。それを防ぐために、しばしばハードタイプが用意されているケースもありますが、結局お尻が当たる部分だけがへたり、それ以外はしっかりしたままという、情けない結果になることも多いのです。

素材密度が低い、軽量タイプ=ウレタン素材の一枚もののマットレスはできる限り避けましょう。

ウレタンマットレスは、三つ折タイプにして中身をローテーションできるようにする

ウレタンマットレスで三つ折タイプの多くは中身をローテーションすることができます。中のパーツが同じものであることが条件です。3ヶ月に一度ほど中のパーツをローテーションすることによって、一カ所に負荷をかけず、素材を休ませることができます。三つ折タイプを選ぶことによって、長持ちするマットレスが得られるのです。

三つ折マットレスには、中央部のパーツだけを固めにするなど、3つのパーツの素材が異なるマットレスがありますが、このタイプはローテションすると寝心地が変わってしまうので、長持ちするという視点ではおすすめできません。選ぶ際は十分に注意してください。

三分割でローテーションができるオリジナルマットレス Buran-type1

ココヤシ繊維を2種類の厚さのラテックスフォームでサンドイッチした3層構造+3分割にした2023年3月に新発売のマットレスです。3つのパーツをローテーションできるため、定期的に入替をすることで長く使うことができます。硬さの違う面を好みによって使い分けることもできます。

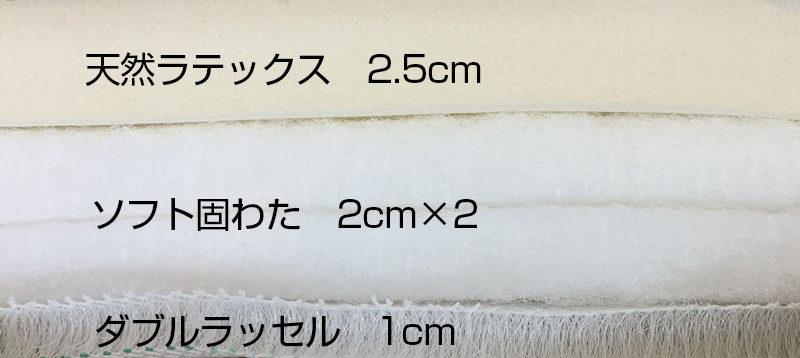

眠りのプロショップSawadaオリジナルの3レイヤーマットレスⅣでは、弱った素材部分を交換することができるようにしました。

嘔吐やおねしょなどで、洗えないような状況でもそのパーツだけを買い替えできるのです。

付け加えると、一番下の層は通気性の良いメッシュ素材を使っていますので、ウレタンマットレスの泣き所である、カビの発生リスクを抑えることができます。

パーツ交換できるジェルトロンマットレス

ジェルトロンマットレスも中は3分割になっていて、6種類の固さのユニットを選べるようになっています。へたったときや、古くなった場合に買い換えができます。

長持ちさせる方法3:密度の高い素材のマットレスを選ぶ

これもある意味当たり前ですが、低コストで作ったマットレスは、低コストの素材を使うので、へたりやすいのは事実です。最初は快適と思われていても、使用しているうちにヘタリがでる場合は少なくありません。

ラテックスマットレスは密度が70~85kgと高いので比較的にへたりにくく長持ちする素材です。

高価であれば良いというわけではありませんが、手間をかけて作られた上質の素材であったり、高密度で作られた素材は、快適性もさることながら、耐久性にも優れていることが多いのです。ウレタンでも、ニュートンのような硬さより、素材密度が高いものの方が耐久性が上がります。

しかしながらこれらの密度の高い素材はマットレス自体の重量が増えるために、畳んで片付けるということは難しくなります。基本的にはベッドで使うことが前提です。

長持ちさせる方法4:吸湿発散性の良い素材のベッドパッドを必ず併用する

マットレスメーカーの多くが、マットレスの上にはシーツだけという説明をすることが多いようですが、温湿度調節や、長持ちの観点からすると誤った方法です。

汗をそのままマットレスに吸わせるのは良くないのです。特にウレタン系は顕著です。吸湿力のあるウールやキャメルわたのベッドパッドを使うことで、汗を素早く吸収発散させます。そのことにより、マットレスが長持ちするだけでなく、快適な温湿度を保つことによって、一番重要とされる睡眠の最初の90分間を快適に眠ることができるのです。

マットレスの選び方の基本を理解して、自分に合ったものを購入しましょう

自分に合ったマットレスをどうやって選ぶのか、その基本を理解することは重要です。いろいろなマットレスを選ぶ上で大切なことです。ベッドで選ぶ場合と、床・たたみで選ぶ場合は少し異なります。