氷点下の温度が続いていますが、夜はかなり冷え込みます。この1~2月に注意して欲しいのがカビ。特にフローリングでは、よくよく気をつけないと直ぐにカビが生えます。

フローリングに敷きっぱなしの場合は、年中カビのリスクが発生します。

フローリングで使う敷寝具はなぜカビやすいのか?

最近の住宅はフローリングがほとんどになってきました。畳の部屋があっても、本来の畳であることは少ないのが現状です。つまり、通気性があまりありません。

厳冬の時期に注意してほしいのが、結露とカビです。

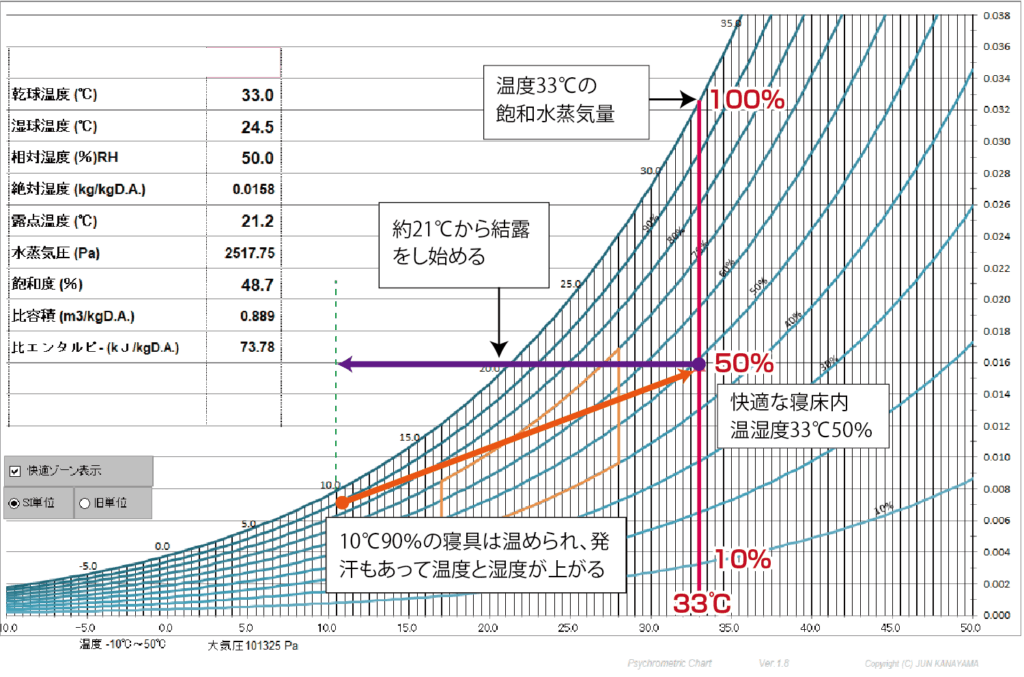

この図は空気線図といい、横は温度、縦は絶対湿度を表します。一般的な住宅で快適とされるのは温度が17~28℃、相対湿度は40~70%といわれます。

さて、快適な寝床内は温度33℃相対湿度50%といいます。例えば、フローリングに敷布団を1枚敷いていたとしましょう。敷布団の上が理想的に33℃50%になったとします。フローリングの温度が10℃だったらどうなるでしょうか?

上の図からは床面が21℃で相対湿度100%、それ以下の温度だと結露が始まります。10℃だと約半分の湿気が結露します。つまり、床と敷布団の間は湿気だらけ。その湿気が逃げるところがありません。敷布団を十分に干していないとカビは直ぐに生えてきます。

詳しくはこちら

対策1 空気の層をつくる

空気は断熱力が非常にあります。敷布団と床の間に空気の層を作ることで結露を防ぎ、湿気を逃すことができます。スノコでも良いですが、十分とはいえません。

ウレタンのマットレス1枚だけを、フローリングに敷いて使うと、カビのリスクが非常に高くなります。

ウッドスプリングを使って下に空気の層を確保する

ウッドスプリングは画像のように、空気の層をたっぷり含みますので、断熱効果があるとともに、湿気を逃がしやすくします。床から浮かすことで結露を防ぎます。ただ、木の板(スラット)とマットレスは組合せによっては湿気がこもりやすくなります。ご相談ください。

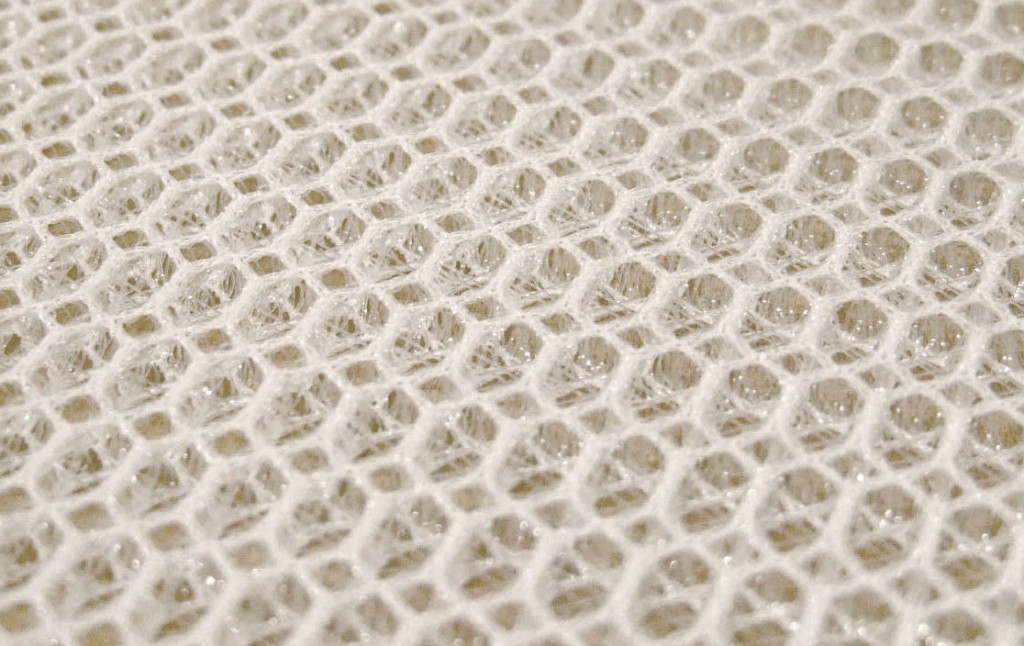

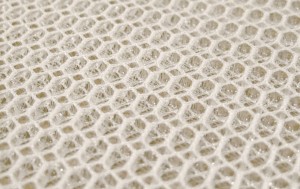

ハニカムシートを下に敷く

どうしてもウレタンマットレスを使わないとダメな場合は、ハニカムシートをフローリングとマットレスの間に挟んで使うことで、空気の層を確保します。下述の吸湿シートと組み合わせていただくと、さらに効果的です。

もともとマットレスの硬さを回復する目的ですが、このように空気層を作りたい場合にも重宝します。

スノコを過信しないこと

スノコは通気性を向上させる良い方法ですが、板の部分は湿気が溜るリスクがあります。

このようなベッドの場合は板の部分に湿気が溜りやすいので、ハニカムシートあるいは、吸湿シートを組み合わせた方がいいでしょう。

ベッド自体は当然のことながら床から浮くのでカビのリスクが減ります。ただ、スノコベッドだからと安心すると、ベッドは敷きっぱなしになって確認しないことが多いので、危険です。

ウッドスプリングも同様です。自然素材は大切ですが、自然素材と自然素材が接する面は、湿気も溜りやすいので、要注意です。

対策2 吸湿シートを使う

シリカゲルや吸湿タイプの素材を使った吸湿シートを敷布団の下に使うことでリスクをへらせます。もちろん、吸湿した後は乾燥させておかないといけません。

前述のハニカムシートと組合せると効果的です。

対策3 電気敷毛布を使う

一般的には電気敷毛布は睡眠を妨げることが多いので、使用はおすすめしていません。

しかし、結露を防ぐには1つの方法です。フローリングと敷寝具の間に電気敷毛布を入れて、25~27℃ぐらいの低温設定にします。上の図でもあるように、20℃を切らなければ良いのです。これぐらいの温度であれば眠りを妨げませんし、必要以上に熱を逃がさず、寝具を乾燥させるためにも悪い方法ではありません。

ただ、フローリングとの相性もあるかと思いますので、様子をみて問題ないかを確認しながら行なって下さい。ラグマットと組み合わせて使うのもいいでしょう。